Le dollar demeure une référence à l’échelle mondiale, mais sa part diminue progressivement. Selon des données relayées par BFMTV, le dollar américain représentait 58 % des réserves de change mondiales en 2024, contre près de 68 % 10 ans plus tôt. Cette tendance traduit un lent recul de son hégémonie monétaire. La baisse de confiance des investisseurs envers le dollar s’explique en partie par l’environnement économique et politique aux États-Unis.

Toujours selon BFMTV, la politique commerciale jugée instable de Washington a incité certains acteurs à diversifier leurs portefeuilles. Plusieurs investisseurs internationaux ont réduit leur exposition aux actifs libellés en dollars. Dans ce contexte, d’autres devises commencent à capter une part plus importante de l’attention. L’euro par exemple. La Banque centrale européenne (BCE) souligne que l’euro figure parmi les monnaies qui bénéficient de cette perte de vitesse du dollar.

La BCE estime que ce contexte offre une fenêtre d’opportunité pour l’euro, à condition de mettre en place des mécanismes audacieux. Cependant, la réalité reste contrastée. Malgré son potentiel, la zone euro souffre de certaines faiblesses structurelles qui freinent l’ascension de sa monnaie à un rang comparable à celui du dollar, ce qui limite sa portée en tant que monnaie de réserve globale.

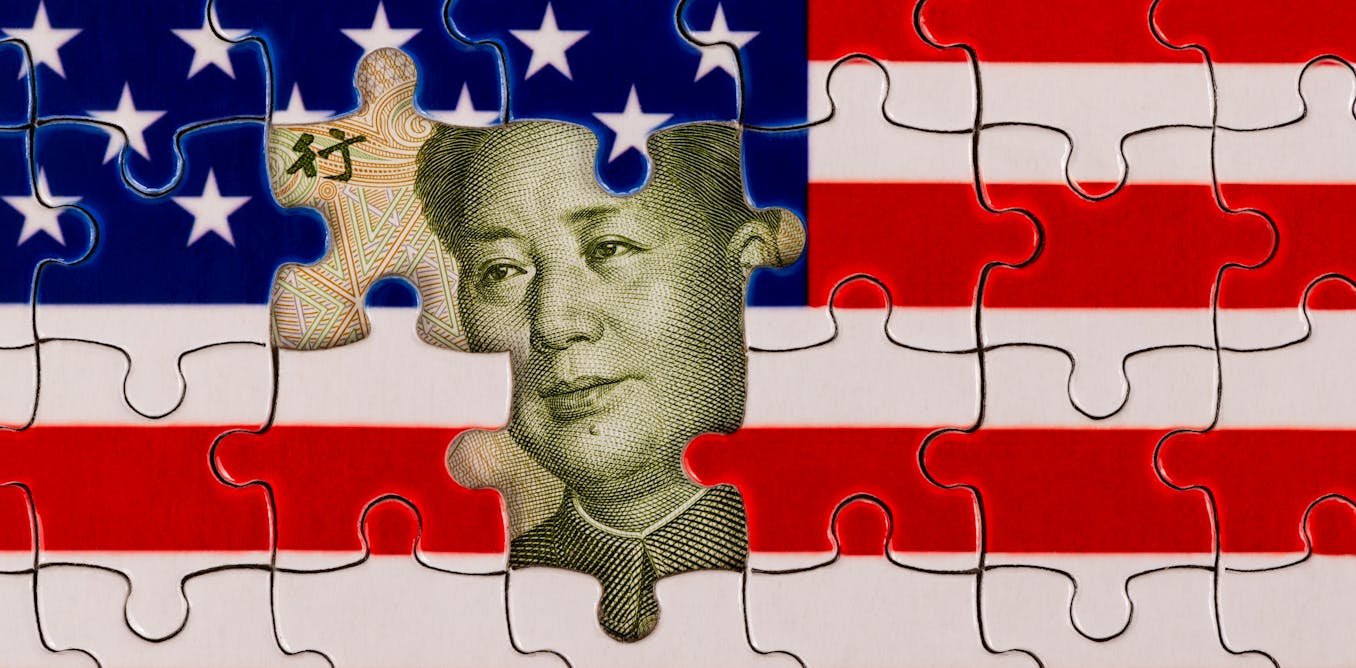

Pour autant, les évolutions récentes méritent attention. Le recul progressif du dollar, bien que relatif, montre que le système monétaire mondial devient plus multipolaire. Si d’autres monnaies veulent s’imposer comme des alternatives crédibles, des réformes de fond seront nécessaires pour prétendre à une ambition monétaire internationale. Au niveau des BRICS par exemple, des initiatives peuvent être prises allant dans ce sens. À ce niveau, le bloc a mis un frein à son ambition d’instaurer une monnaie commune, suite aux menaces de sanctions économiques brandies par Donald Trump. À qui donc profitera la régression du dollar ?